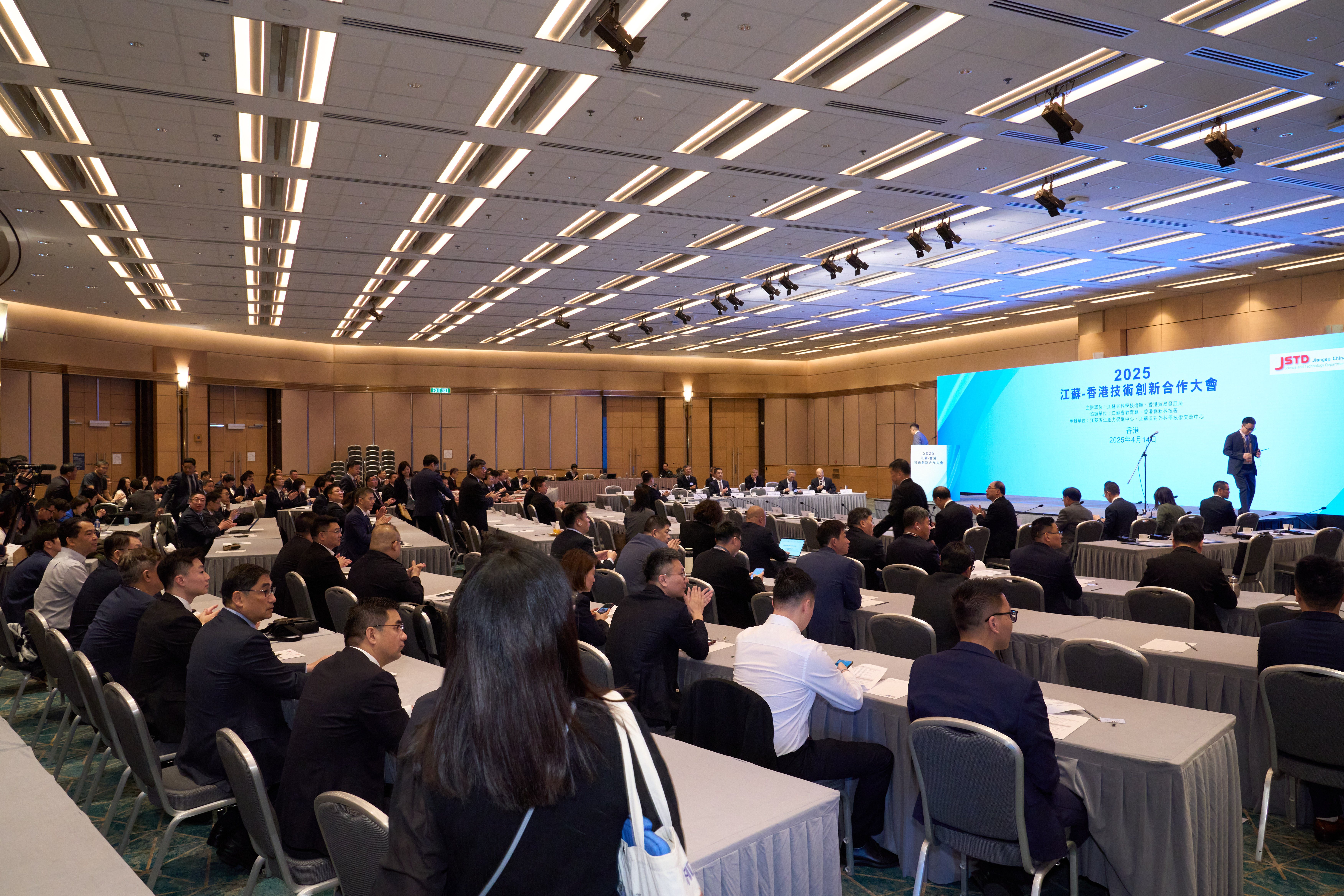

交汇点讯 4月14日上午,由江苏省科技厅与香港贸易发展局共同主办,江苏省教育厅、香港创新科技署协办的“2025江苏—香港技术创新合作大会”在香港会议展览中心隆重举行。

政策推介、案例分享、需求发布……大会现场掌声不断,苏港两地高校、企业代表展开思想碰撞。苏港两地高校、科研机构、科技企业、高新园区、全国高校区域技术转移转化中心(江苏)等机构代表170余人参会。

“请到苏州实地看一看。”会议间隙,全国高校生物医药区域技术转移转化中心(苏州)常务副主任王勰找到香港浸会大学代表,发出诚挚邀约。

香港浸会大学中医药学院现有11位学者荣登2024年斯坦福大学全球前2%顶尖科学家排行榜,5组药获国内及海外的官方药物机构认可。香港浸会大学知识转移处经理叶凯廷告诉记者,成果转化是大学面临的最大难题之一。学校目前有两个中药项目进入临床阶段,但离正式推出市场还有很长的路。

“死亡谷”,常被用来形容原创技术和产业化之间的鸿沟。产业落地相当于“从1到100”,不能跨过“死亡谷”,产业化就要面临失败。创新药研发周期长、投资大、风险高,一款创新药从研发到上市,过程很艰难,有的长达10年。叶凯廷在对接企业时,有企业提出,等药物临床一期结束再考虑投资。而前期阶段,至少是4—8年的探索。

“跨过‘死亡谷’,资金、政策、服务缺一不可,区域技术转移转化中心正是为此而生。”王勰表示,创新技术落地,不是一锤子“买卖”,而是持续不断地孵化、培育、对接和服务。园区建立全流程服务体系,出台专项政策,打造一流产业生态,并专门设立2亿元概念验证基金,5亿元高校科技成果转化基金,拥有国资投资的市场化可投早期项目基金近200亿元,同时组建专业团队支持高校院所研究成果进行概念验证和孵化。中心概念验证团队现已累计入库项目152项,开展概念验证项目分析并出具报告31项。

目前,苏州工业园区的生物医药产业园聚集着500多家生物医药企业,综合竞争力全国第二。苏州生物医药分中心规划建设9个公共技术平台,总投资额约10亿元。其中在建5个技术平台(部分已投入使用),包括核酸药物技术创新平台、细胞药物技术平台、生物制品检测平台、南医大苏州创新中心平台、免疫耦合肿瘤类器官药物筛选创新平台。

在揭牌签约环节,苏豪控股集团有限公司与江苏省产业技术研究院共建的“集萃苏豪研究院有限公司”、江苏省生产力促进中心与香港理工大学共建的“江苏省生产力促进中心(粤港澳大湾区)创新服务驿站”、南京信息工程大学与香港浸会大学共建的“苏港澳高校灾害防御与应急管理专业联盟”现场揭牌;“香港理工大学无锡未来产业孵化基地签约”“长三角国创中心—香港浸会大学MOU合作”“面向集成电路的不锈钢微丝增强铜基均热板的制备与力学性能研究项目”“单晶高频线阵超声探头开发项目”“南通市科学技术局 南通创新区管理办公室 工合科技(香港)有限公司战略合作”“文化遗产数媒技术联合实验室”“碳排放卫星监测联合实验室”“全国高校生物医药区域技术转移转化中心(江苏苏州)—香港理工大学战略合作”等8项合作协议现场签约。

现场技术对接环节,香港大学、香港理工大学、香港中文大学、香港浸会大学、香港纳米及先进材料研发院、香港工业人工智能及机械人研发中心、香港“创业快线”优胜项目的初创企业,现场分享“中药复方治疗糖尿病眼病”项目、“超低空具身智慧无人系统”等8项拟开展合作的技术创新项目,4家江苏企业现场发布技术合作需求。

新华日报·交汇点记者 倪方方

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版