新华日报文艺周刊(第57期)

【视点】

【繁花】

【艺评】

【新潮】

【视点】

严歌苓:我有敏感的内心和同情的耳朵

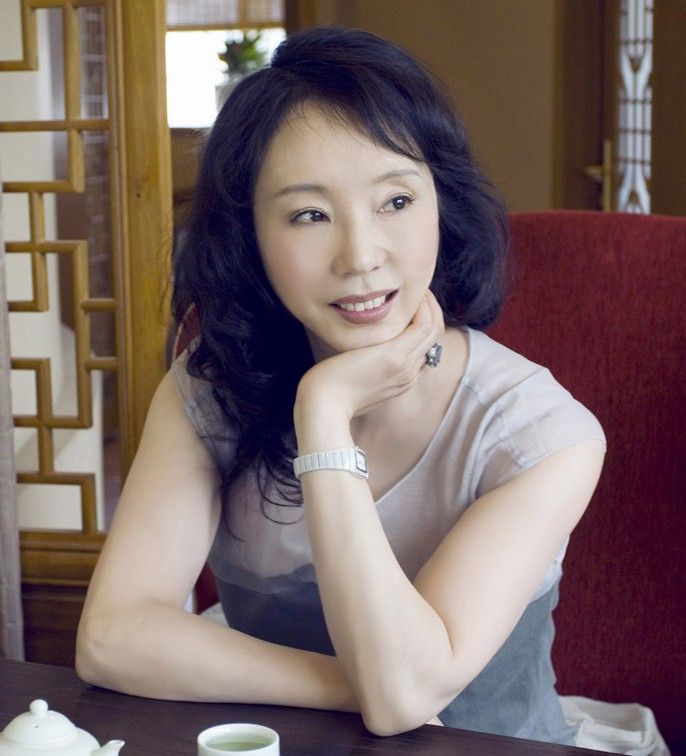

作为海外华人作家中最具影响力的女性小说家之一,严歌苓有着堪称跌宕起伏的传奇人生。从文工团的舞者到战地记者,从旅美作家到美国外交官夫人,再到国内最具市场潜力的作家和“华裔第一女编剧”,她将自己的人生过成了“一个女人的史诗”。近日,严歌苓来到南京,做客由新华日报和德基美术馆合作推出的“公共美学计划”。谈写作、谈家庭,也谈人生、谈生活,严歌苓思路清晰、言之有物,让在场的观众感知到她优雅柔婉外表下包裹着的一颗自律、坚韧且丰盈的内心。

现实的种子通过虚构重获生命

一袭黑色的连衣裙衬托出优美的颈部曲线,黑色微卷的头发自然地披在肩膀上,胸前别致夺目的项链闪耀着迷人的光芒……严歌苓每一次亮相,都一如既往地保持着优雅与端庄。尽管飞了十多个小时刚刚从欧洲赶到南京,她的脸上看不到一丝倦容,始终保持微笑,腰背挺得笔直,踩着一双“恨天高”,走起路来风姿摇曳、仪态万千。面对观众和记者的一色赞美,严歌苓欣然接受,她承认自己极度爱美,因为“爱美是女人的本能”。

“我对南京有着非常深厚的情感,在部队的时候,我每年都会来南京住上一个月。”严歌苓和外交官丈夫去过世界很多地方,但南京这座城市在她心目中依旧是无法替代的,她说自己喜欢南京城市里有山有湖、大街上茂密的梧桐树,更重要的一点是,这里有她血脉上的牵连,“南京是我妈妈的故乡,以前我经常会陪妈妈回来,现在妈妈去世了,我依旧每年回来给她上坟。”

从事写作40余年,严歌苓一直保持着旺盛的创作力,迄今创作了20多部长篇小说,70多部中短篇小说。一位文学家的成长,总是离不开童年的经历以及成长的年代,严歌苓深信这一点。上世纪50年代末,她出生于一个书香世家,父亲严敦勋既是作家也是画家。家里藏书众多,她沉浸其中饱读世界经典,也由此开始窥探人性、了悟世情。在幼年的记忆里,严歌苓还时常跟着父亲去公园里写生:“父亲用他的画笔来诠释生活,将他看到的真实景象用艺术的方式折射给我。我很庆幸出生在这样的家庭里,阅读的书籍、欣赏的画,都让我的人生获得丰厚的艺术滋养。”

读万卷书,行万里路,这两件事情她都做到了。12岁那年,严歌苓来到了成都部队的文工团成为了一名文艺兵,因为每年进藏演出,她接触到了各种各样的文化,也由此打开了人生的格局。多年的军旅生活也直接影响了她之后的写作气质——总是将普通小人物的故事融入到恢弘的时代背景之中,“我的作品没有市井生活,大多是宏大叙事的背景,这和我的成长经历有关。”

身为高产作家,严歌苓时常被问起创作的“黄金法则”, “我所有的故事都是听来的,他们都有着现实的种子,然后通过虚构重获生命。”大部分时候,她喜欢做一个安静的倾听者,将旁人未曾留意的小故事和小细节牢牢地捕捉住,深深地储存在心底,等待着时间将其慢慢发酵,“我是一个记忆力特别好的人,三十多年前,我从另一个作家那里听到了一群修铁路的铁道兵与一只熊的故事,最近几年我问他:这故事你打算写吗?他说:‘这是我告诉你的吗?我早忘了。’可我就不会忘掉故事的,我听到好故事就放在心里,老在琢磨这个故事我能不能写。”

“我有着敏感的内心和同情的耳朵,所以很容易对人家的苦难、人家的痛,产生共感,这大概就是为什么我能写出那么多故事的原因。”严歌苓这样总结。

笔下的女性都有自己的影子

“过去无论是灰姑娘、茶花女,或者杜十娘,几乎所有的女性形象,最后都需要爱情来救赎,需要一个男性来拯救。而现在,她的作品颠覆了千百年来的套路,女性终于站出来说,我不需要你来救赎我。” 高晓松曾经在他的节目《晓松奇谈》中这样评价严歌苓的作品。

如他所言,严歌苓为当代文坛贡献了一大批经典女性形象:少女小渔、寡妇王葡萄、小姨多鹤、护士万红、冯婉喻……这些有着鲜明女性意识的人物尽管生活在不同的时空,有着截然不同的人生经历,但身体里共同蕴藏着宽容大度、坚强隐忍的女性力量。为什么偏爱描写女性? 严歌苓这样解释:“大概因为我的生活里,女性都扛起了生活的重担,成为了家庭里极为重要的人物。”

严歌苓的祖父严恩春是留美博士,回国任教的他因为目睹国民党政府贪腐无能而痛苦自杀。“我祖父自杀之后,是我的祖母和她的婆婆撑起了整个家庭。包括我的前婆婆、李准的太太,她作为一个‘反动文人’的太太,一直忍辱负重地活着。我觉得女人在很多时候是非常坚韧的,这可能是因为造物主赋予女性传承生命的神圣职责,预示着女性必须学会坚韧。”

所以在严歌苓小说里,她将女性塑造成了当仁不让的“救赎者”:“我所描写的这些女性并不是完美无缺的,比如《金陵十三钗》中的玉墨用自己的肉身去承担救赎,她们身上不是没有缺陷和污点,但是女性宽容、接纳,以及藏污纳垢去爱的能力是伟大的。”

在严歌苓的心目中,最理想的女性形象是她小说里的王葡萄和扶桑,“从她们的身上可以读出两种极致的女性性格特质,一个是以被动消极来表达自己的强大与宽容,另一个是主动出击的行动派,二者都表现出强大的女性力量。”

“当我描写女性的时候,我其实是站在她们心里的,我笔下的每一位女性,都或多或少有我自己的影子。” 严歌苓用亲身经历诉说着自己对生活和情感的感悟,并不断地投射到笔下的人物,“比如我写《扶桑》,那时候我三十多岁,刚离婚没多久,所以《扶桑》里有这样一句话:‘扶桑选择了婚姻,从此爱情不再能伤害她。’听上去有一种幻灭的感觉。后来随着年纪的增长,我在《陆犯焉识》里又写道:‘爱是一生的事情。’由此可见我对爱情和婚姻的看法发生了一些改变,变得更加的成熟和平常心。”

希望被读出突破自我枷锁的挣扎

从《少女小渔》到《小姨多鹤》,从《金陵十三钗》到《陆犯焉识》,她的很多作品被改编成影视作品,张艺谋、陈凯歌、冯小刚等华语电影圈最为知名的导演都曾与之有过合作,她也因此被称为“华裔第一女编剧”。事实上,严歌苓一直运用中英文双语写作,还是美国编剧协会的会员。虽然作品频频被大导演青睐,但是严歌苓坦言,自己和导演的交集并不多:“每位作家都希望自己小说里的精神能被导演全部捕捉到,但我通常不会和导演沟通,因为这样做就破坏了导演浑然一体的艺术创作。”也许是同为女性的缘故,在合作过的导演中,严歌苓最欣赏的是自己的闺蜜——陈冲:“陈冲最懂我,她把我的作品几乎全读过了,我们经常一起买菜、聊天,一起打发时间。”

如今,严歌苓一年中绝大部分时间生活在柏林,她称自己是一位相夫教子的普通妻子:“对于我来说,楼上是职场,楼下是家庭。我很喜欢做家庭主妇,也享受做妈妈的感觉,每天晚上,我都会给家里精心准备一顿晚餐。” 在她看来,女人外表美是一方面,而内心的精神气质同样重要,“一个内心不空虚并且充满温暖善意的女人就是美丽的,在我的脑海里,一个贤良的女人做家务带孩子,那个瞬间就非常美,也非常性感。”

定居艺术氛围浓厚的欧洲,严歌苓保持着逛博物馆、美术馆的习惯,看展览之于她是不可或缺的精神补给,“欧洲的周日,很多商店不开门,人们几乎只能去逛博物馆、美术馆。人在一周内,有六天可以为肉体而活,需要拿出一天来满足自己的精神需求。”她鼓励大家多去美术馆观展,“当我们的眼睛经常看到一些美的艺术作品,我们的审美能力会自然而然地获得提升,同时也陶冶了情操。”

在严歌苓的生活中,写作更像是规律日常的工作,晚上九点就寝,凌晨四点起床,心无旁骛地写上四五个小时,直到榨出她能想出的最后一个字。严歌苓享受这样的写作状态,在她看来,写作是需要不断训练的,“我们生活的方式和十年前不同,表达情感的方式也不同,一个作家必须要不断地训练自己,才能写出属于自己风格和符合当下审美的文字。”严歌苓一直将自己定位成一个“讲故事”的人,并尝试着用不同的语言形式进行创作,“我不希望读者刚读几段就说:‘我知道是谁写的!’我想在创作中里呈现不同感觉的文字,也希望大家能读出我在其中突破自我枷锁的挣扎。”

交汇点记者 王慧 活动现场图片由 余萍 摄

【繁花】

江南小镇如何做好文艺梦

——乌镇戏剧节启示录

141场中外特邀剧目、18出青年竞演、1800余场古镇嘉年华、14场“小镇对话”、5个戏剧工作坊、10场朗读会……11月3日晚,狂欢10天的乌镇戏剧节缓缓落下帷幕。网络抢票的速度、剧场外排队的长度、早到晚填满乌镇每个角落的演出密度,都让人感叹,在乌镇戏剧不再是“小众”,而是“大众”的文化。

图片来自“乌镇戏剧节”官方微信公众号

从零开始,从无到有,可能当初谁也没想到,一颗种在小镇的“文艺种子”,经过七年浇灌,会长成中国最盛大最具影响力的戏剧节,甚至飘洋过海,成为代表中国文化特征的国际性文化事件。

艺术往往能赋予小镇独特的生命力。国外有拜罗伊特、萨尔茨堡、韦尔比耶,而近些年凭借戏剧节在一众江南小镇中迅速崛起的乌镇,又带给我们什么样的文化启示?

专业眼光,为世界和中国各自打开一扇窗

80后设计师李庆中至今难忘两年前在乌镇戏剧节邂逅《叶普盖尼奥涅金》的惊艳。“演出最后,突然从天而降一排秋千,女演员坐着荡秋千,梦不梦幻?”普希金的长诗,以令人惊叹的舞台奇观和视觉震撼包裹观众。那一年李庆中只抢到这一场开幕式的票,但却被成功“吸粉”。这之后的每一年,他都拿着一叠厚厚的戏票,一次次进入各个剧院,走进每一个完全不同的故事里。看中国大导演从全世界选来的戏,认识肢体剧、沉浸式戏剧等各种新的表现手法,感受戏剧冲击人心的美妙。算起来,他在乌镇起码看过近百部剧,有285分钟超长时间的观赏,也有观众将演员围成一圈交互表演的体验。

戏剧节发起人赖声川说:“我们的初衷是为世界打开一扇窗,让他们看中国,同时为中国打开一扇窗来看世界”。从2013年创办之初的6部19场演出,到今年共有来自13个国家和地区的28部141场戏剧演出,数量翻倍,水平也在提高。以今年为例,彼得布鲁克、尤金尼奥巴尔巴等戏剧大师的作品齐聚乌镇,莫斯科艺术剧院、柏林布莱希特剧院等重量级戏剧团体大驾光临,被观众称为“有生之年系列”。

“在外面卖不出去的票,可能在乌镇就是卖得慢一点。有的人甚至不知道看什么,就先随便买一张进了景区再说。”南国剧社负责人孔德罡说,乌镇戏剧节,不仅是国内的戏剧沃土,在国外知名度也在提升。“国外的剧团都陆续了解在中国有这么一个戏剧节,他们有的甚至愿意把剧目的全球首演选在这里。而影响力的提升也让乌镇在剧作的引进上拥有更多话语权,把控质量和风格。”

在江苏青年导演、戏剧制作人黄沁潇看来,乌镇戏剧节就像一个拥有世界各国不同理念、口味、流派的戏剧超市,在各个环节恪守“专业性最高”是它赢得观众忠诚度、 并能持续输入更多新的审美的法宝。“今年世界上最厉害的表演、导演和代表最新理念的作品都来了,其中根据莎士比亚的《麦克白》《仲夏夜之梦》、契诃夫的《三姊妹》等改编的剧目,不约而同选择对世界经典文本重新解构,对中国戏剧从业者来说,有一定的指导和借鉴意义。戏剧最大的职能不是娱乐,而是教育。对观众而言,观赏一部好的戏剧,也是自我提升、获取精神养分的过程。”

发展眼光,给“青年之痒”更多的舞台

狂欢因思考生效,文化幸青年传承。让孔德罡印象深刻的,是乌镇戏剧节最具特色的单元——青年竞演,这是新生代戏剧人的能量发光场,也可见所有参与者努力去维护公平、公开、公正的评价机制。“专家和观众共同投票,不是走形式也不是玩概念,这18部作品,每个戏都要演3遍,而且评委们宁缺毋滥,去年这一大奖就因为水准达不到而空缺。”今年,获得一致好评的《鸡兔同笼》捧走了“最佳戏剧奖”和10万元奖金,评委们对这一部用孩子解不开的数学题带出的生活困惑和难题的短剧给予了极高评价:我们终于等到了一部四两拨千斤的佳作,我们见识了太多套路,太多的情绪放大与表达变形,而本剧不炫技,不卖惨,用双重克制尊重了自己,也尊重了剧场……“乌镇戏剧节长达10天,评委会将青年竞赛的评选放在中间的几天,因为那个时间留在乌镇的都是真正的戏迷。”孔德罡认为,从这个“去水分”的小细节,就可以一窥乌镇戏剧节的严谨和细作。

今年,南京艺术学院2015级表演班的学生也首次带着《红色的天空》来到戏剧节的“学院涟漪”板块,看这帮孩子用20岁的身体,去演绎70到90岁的老人,现场哭得唏嘘声一片。坐在台下的有赖声川、林青霞、倪妮和丁乃竺,也有各大艺术院校的师生。

黄沁潇认为,乌镇戏剧节最大的成功,还体现在对青年戏剧人的重视程度上。“专业剧团招新人的机会不多,一些学生一毕业就面临失业的窘况,不得不改行。”年轻人需要练就基本功,实践机会是最难得到的;他们也需要创造文本,记录当下的时代。而在黄沁潇看来,年轻人还需要更多的机会和平台,去展示和磨练自己。类似青年竞演这样的赛场,竞技不是为了赢过对方,而是为了赢得戏剧。

从第一届就追随乌镇戏剧节的南京美术创作者林琳,在今年的戏剧节上看见了很多熟面孔,陈明昊、丁一滕、吴彼……这些昔日的青年竞赛选手短短几年后都成了专业的从业者,有了更广阔的舞台。青年,其实是乌镇戏剧节萌生的初心。当初,古老的乌镇需要生命力,而在电影学院做了20年教师的黄磊也希望给学生们一个青春绽放的舞台。如今,经过七年浇灌,这里成了年轻的戏剧爱好者抓一抓挠一挠青春“痒”的地方,也给别的艺术节带去启示。

融合眼光,艺术滋养最有力的美好生活

“深夜从剧场出来,走在乌镇的雨读桥,突然桥下有只船经过,船上还亮着两朵灯做的白云,那一刻的感受:古镇很美,如梦如幻。”林琳说,在乌镇,戏剧是随时随地发生的,走在青石板路上会随时偶遇。拐个弯,看见身披铠甲的勇士对战恐龙的刺激,再走几步,演员身上的云彩装置下起了雨,正在打伞。

“乌镇戏剧节还是一个大型的朋友圈,它打通了民间和业界的交流通道。”深夜食堂,黄沁潇经常跟来自全国的前辈、同行、老师们一起交流学习,聊着聊着,突然就会有普通的观众过来“搭讪”,“我听你们说的挺有意思的,能不能一起聊聊?”而黄沁潇对一部很棒的外国作品很喜欢,也会激动地在场外守上一小时,等着导演出来,上前探讨。在剧院,观众也可以随时 “撞见”明星,一抬头前面不到五米的地方坐着林青霞,还有周迅。

海报

每次到乌镇戏剧节,豆瓣作家蔡磊都会想起在“世界文化遗产”法国南部小城阿维尼翁戏剧节的经历:很多店铺只在戏剧节期间才开,而艺术可以各处生花,采石场、马厩都被改成了剧院。而在乌镇,很多演出的地方,也只有在这个特定的时间段才承担剧场功能。“乌镇大剧院平时是影剧院,枕水雕花厅是一家酒店的厅,而水剧场是景点……”江南小镇的文艺生活集聚世界的艺术养料,而小镇自己的元素并没有被缩小,而是更加发亮。比如,窄窄的摇橹船,行在碧水间,载起乌镇与外界交会的故事。再比如每逢新春团圆之际,乌镇的街坊邻里们会沿街摆上桌椅,木桌相连,广开宴席,而在乌镇戏剧节,众星云集、活色生香的长街宴也成了看点之一。

经过7年的生长,地处江浙沪“金三角”之地的乌镇,以戏剧节为载体,不断探索小镇文艺复兴的发展路径,给摆脱“千镇一面”现实照进一束光。而浸泡在文艺之下的乌镇每一年也在发生变化:新建了乌村、拥有了露天游泳池、新建了网剧场、多出了一家书店。去“似水年华”酒吧小酌一杯、到“恋爱中的犀牛”咖啡馆品香,还可以去木心美术馆看一场“文学的舅——巴尔扎克特展”,不同场域的文化在乌镇交织,艺术化的思维方式滋养人们的美好生活。

交汇点记者 陈洁(惘然然摄,除署名外)

【艺评】

三场昆曲摄影展,带来哪些启示

文 |杨铖

仿佛不期而遇,刚刚过去的10月,江苏有三场昆曲题材的摄影展览开幕,分别是《传曲人》《惊·梦》《素昆》。三个展览,细细凝神,会发现摄影中的一双双“手”,尤为引人品味。

杜丽娘

《惊梦》是一场关于昆曲和园林的创意摄影展,艺术家冯方宇把江南园林浸入游园惊梦的戏剧关系,既真实又虚幻,驻足者不禁如坠梦中,颇有“相看俨然,早难道好处相逢无一言”之感。特别是摄于苏州留园的“杜丽娘”,景中人在暮春杜宇的啼唤中,低眉含颦,翘出兰花指,唱出细若游丝的声腔。

这纤细如削葱根的手指,错落有致,如展瓣吐蕊的幽兰,所有关于昆曲之美的想象尽在其中。要不然,京昆大师梅兰芳怎会在自创的52式兰花指中赋予它们如此诗意的名字:“含香”“拂云”“护蕊”“滴露”?

柳继雁

在《传曲人》中,令我惊诧的依旧是昆曲闺门旦的手:84岁高龄的昆曲继字辈老艺术家柳继雁在昆山和曲友交流,当她示范闺门旦身段动作、伸出右手时,摄影师韩承峰抓拍到了一幕——一双严重变形的手。早不见了当年的纤柔细软,随着年龄增长,风华褪去,只留下沧桑,让人心生感慨。

由此想到了昆曲的历史。昆曲自从明代魏良辅创新腔制水磨调后,在苏州昆山一带盛行,继而流播四方,成为全国性的大剧种。昆曲声腔细腻委婉,吸引了各地才子为它填词制曲,江西汤显祖作临川四梦,尤其《牡丹亭》,契合了晚明反礼教的社会思潮,时人争相捧阅,“几令《西厢》减价”。明末清初又诞生了《长生殿》《桃花扇》等文人创制的传奇作品,明清数百年间,昆曲一直是主流剧种。

本是流传于下里巴人的宋代南戏,一经文人点染,其文学水平、思想内蕴都得到丰富充实,并成为文人眼中可以载道的文艺样式。只可惜,纵然是再精致优雅的昆曲,也抵挡不了清代审美思潮的转向,曾经“家家收拾起,户户不提防”的昆曲,渐渐敌不过急管繁弦的花部乱弹(除昆曲以外的地方戏),又经过太平天国的社会动乱,终究没落了。

张允和《忆昆曲“全福班”》一文记载了晚清苏州昆曲“四大名班”之一的“全福班”,行头残破、生活艰难,不得不走出苏州城,跑码头演出。他们以船为家,白天扮演帝王将相,演绎忠奸贤愚、才子佳人的悲欢离合,晚上精疲力尽地蜷缩在船舱中,在颠簸动荡中入梦。

命危存亡之际,苏州士绅站出来了。上世纪20年代,苏州贝晋眉、张紫东、徐镜清等人发起创办“昆剧传习所”。这里面有地方知名人士、知识界有声望者,还有热衷文化保存的实业家,他们的目的只有一个:守住并传承昆曲命脉。

三年栽培,传习所总共培养了五十余名“传”字辈演员,他们成为20世纪昆曲恢复生机的关键力量。直到最后一名传字辈吕传洪先生于2016年驾鹤仙逝,“传”字辈为整个昆曲界培养了大量优秀的昆曲演员。

新中国建立后,随着“百花齐放,推陈出新”戏改政策的推行,原已流散各地的昆曲演员被吸收进新建的昆曲院团。此时,昆曲《十五贯》因为契合时代,风靡全国,一出戏救活一个剧种。昆曲,终于在新社会迎来了又一个春天。

以南京来说,南京昆曲力量本来极其薄弱,核心演员皆从苏州昆团调入。可贵的是,早期社会贤达和“传”字辈艺术家对新生代昆曲演员悉心栽培,不辞辛劳,不计名利。宋衡之与其兄宋选之是“文化人”,也是资深昆曲票友,二位先生被邀请到江苏省戏剧学校教授昆曲身段。远在杭州的浙江昆剧团团长周传瑛来到南京来给演员授课,一教就是数月。石小梅从旦角改小生时缺乏老师,南京大学名誉校长匡亚明主动牵线搭桥,让她同时拜沈传芷、周传瑛、俞振飞三位昆曲表演大家为师。这些并不遥远的故事,今天仿佛成了传奇。

对经典昆曲作品的挖掘和打磨同样十分关键。《牡丹亭》是昆曲最重要的经典,但它过浓的文人色彩并不适应晚清观众的审美,所以近代舞台本非常简洁。“传”字辈姚传芗把《寻梦》身段一点点捏了出来,杜丽娘之魂从此在舞台上立了起来。而整本《牡丹亭》的复排,还有赖于两代编剧胡忌和张弘的努力,再加上张继青、石小梅、孔爱萍独具风格的表演,成就了省昆版《牡丹亭》的古典气质,成为省昆的一张金字名片。

六只手

因此,当我凝视《素昆》展览中的一幅“六只手”摄影作品,心中不禁泛起阵阵波澜。照片上,柯军、师娘握着老师张金龙的手。20世纪的昆曲人,便是月色下赶路的林冲,凄惶落魄,在迷途中窜奔,寻找着前方的火光。他们揉碎了自己,成全了昆曲。

在本世纪初十多年里,昆曲借着文化复苏、借着申遗成功,渐渐有火起来的趋势。又随着“青春版”《牡丹亭》的大热,昆曲受到的关注愈来愈多,不仅大量艺术基金投向昆曲,昆曲新作也越来越多,戏曲还被推广进校园,教师、学生、家长都在追捧。

这本是一件令人鼓舞的事情,然而如果回过身再看一看,细细忖度,不免有一些担忧。为什么昆曲在“传”字辈时尚有800多出折子戏,到如今所有院团加起来不过300多出?为什么有些耗费巨大人力、财力创排的新戏演几次就封箱了?还有传统的工尺谱,有些科班的孩对此不屑一顾,因为用简谱一样演唱,但如果等到他们也传道授业时,又该如何将传统工尺谱传承给下一代?

20世纪昆曲人,给后辈们趟开了一条路,而今昆曲开始姹紫嫣红,也许我们反倒应该冷静一下。素,本色也。想想昆曲本来的样子,也许是这三个展览带给我们的一点思考。

小孩小的时候,哄他睡觉,百般不成,常常技穷。为了能让他在黑暗里乖乖躺上一会,有时会唱歌给他听。很多时候,我唱的是张若虚的《春江花月夜》,用宫崎骏《幽灵公主》动画片主题曲的调子,意外地很是搭配。《春江花月夜》的好处是不待多言的,歌诗流丽圆转如珠玉,又那样清冷澄澈,从月之初升到皎皎空中,再到月落西斜,情景的动人与情感的宛转相交融,共同构成一个极其晶莹的凝练世界。而《幽灵公主》的主题曲,其歌调恰恰也是悠远空灵一类,海潮般满涨的情感在歌里倾泄出来。

【新潮】

三五明月满

文 |沈书枝

在乡下,月亮是不可忽视的。李白说“小时不识月,呼作白玉盘”,如今的人若想拥有古人这份经验,恐怕只有在乡下才能实现。因为月亮固然大而常见,城市的夜晚却到底有太多光亮的东西了。乡下则不同,在夜晚广袤无垠的黑暗中,在绵延起伏的田地、水塘与山坡上,月亮的存在直入人心。

月亮是一个在乡下长大的小孩最初认识的事物之一,是 如同爸爸妈妈、小猫小狗那样亲近的存在。吾乡的人过去教小孩指认月亮,有专门的歌谣,开头曰“月亮月亮粑粑”,粑粑是用糯米粉和籼米粉调和焖煎而制成的圆饼,“月亮粑粑”的称呼,因此别有一种与日常生活相关的亲密在其中。

我小的时候,很喜欢跟随大人去亲戚家吃饭,因为喜欢回来走夜路,有逸于常规的快乐。倘若是吃晚饭,回来时天已黑透,便很高兴,心里充满不为人知的欢喜。冬天夜晚我们有时也会打火把。路边已收割的稻田里,堆满圆锥形的干稻草堆,在这样的稻草堆上抽两把稻草,夹在腋下,用火柴点成火把,擎在手上,一路燃着照着,火光灼灼,黑灰飞舞。

这是没有月亮的夜晚。等到月亮出来,甚或很大,这些照明的手段便全不需要了。从这个角度来说,在乡下走夜路,月亮是太重要了,我们可以省去多少节电池的用度!

月亮 刘彬彬 摄

有月亮,走夜路的感觉便大不相同。大家不用再低头凝神,尤其在大路上,可以松松散散地拉开,一面自顾自慢慢走,一面举目四望月下的田野。月亮是太亮了,轻薄的光洒在田畈上,稻禾绵延,一片又一片,又密又齐地挤站在一起,绿色几乎消隐,只不那么纯粹地黑。近处的花与叶还看得清,远处的山影则是深重的浓黑。总是有声音,春天的青蛙,夏秋的细虫,冬夜里隔外动人心魄的伏睡看家的土狗的吠声。

相较于升在半空、已变得晶光皎皎的明月,我更爱初升或将落时红红的月亮。家门朝西,门口即是水田,因此小时候尽有许多看到落月的机会。初三初四夜细如铜钩的新月,红得如同咸鸭蛋黄颜色,黄昏时倏然在西边深蓝山影上亮起来,要到这时候,才能注意到它的存在。晚霞粉红深紫的颜色逐渐消去,暮晚的深蓝遮盖一切,云变得黯淡,月亮愈发红起来,很快落进山下,沉沉不见。

这纤细的红色落月的滋味,小时候的我并不懂,“可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓”,课本上印着的诗,只是那样背过去罢了,不觉得有何不同。一直要到近三十岁,在久已不太常回的家乡,有一年过年回去,正月初三的夜里出门倒水,一眼望见天边一钩新月,将落未落,透着灯火般的橘样红色。漫天星星密布,过往儿童时期所见与成人后的情感体验同时涌上,在那一时给我以启予,使我明白自然之辽远与伟大,可以在人心上种下多么坚强的种子。这种子即使在很长一段时间里沉睡,到了将来,在时间与地点合适的时机,还是会即刻醒转,传递给人那自古昔以来人们共通的忧郁和对美的领悟。

此外是白天的月亮。半上午或半下午时印在天上一枚粉白的月亮,看不到一丝夜里那样耀眼的晶光了,只尽是收敛、温润,在淡蓝晴天上,犹如遗忘在黑板上的一幅粉笔画,被人不小心用手掌蹭去了下面一小部分。这样的月亮,也令人动容。在南京读书时,学校操场边的悬铃木上可以望见月亮初升,月亮从银钩到镰刀,到梳背,到大半,终至圆满,又渐渐亏缺,迅疾地提醒着人时间的流逝,而人犹在梦中,动弹不得。有一天黄昏独自去外面吃饭,走过楼前一块芳草地的梅树边,看到淡蓝天上粉白月亮已十分安静地贴在那里,和暖的风吹过,已经由粉红变成淡白的花瓣簌簌落下,飘飏成阵。

到北方生活这几年,难忘的是有一年秋天,和朋友们去远处游玩,回来经过沽源与独石口,一车人下来,立在山崖边一起看月亮。远处北方丘壑分明的重重山脊上,月亮越升越高,终于在深蓝的天空中变得冰冷明亮。虽然被冻了个够,这样无有所求的自由,在如今有了孩子以后囿于厨房的人看来,也已经珍贵如同遥不可及的月亮。

尚未辞职之前,下班回来的路上,还常常可见北方比南方远为深蓝纯粹的天空上月亮的踪影,有时骑在车上,道路尽头忽然一轮巨大的圆月,近得使人一眼看到时,不止意识到那是月亮,而是实在地感觉到它是一个天体。这种时候,总是要停下来认真地看一会,这样好的月亮,怎么能不看呢?人们常说一生看得几回花,实际上,人的一生中,又能看得几多满月呢?

到后来辞去工作,所能看到的月亮,则大多是哄小孩睡觉前掀开窗帘的一瞥,或是在小孩终于睡熟之后的深夜,悄悄打开房门进入客厅,不提防望见自窗户洒到地板上的薄薄一片光。人珍惜这来之不易的深夜自由,无论做些什么,也舍不得去睡,直到困得不行了,才终于爬回床上。

又悄悄掀开窗帘看一眼,哄睡时的月亮已不见,中天只是路灯的光渲染出的深蓝。有时月亮出得晚,到凌晨,皎皎一轮正在窗边,晶光四围是一片一片鳞片般的云层铺叠。无意识地想着一些散碎的句子,“三五明月满,四五蟾兔缺”,“银汉无声转玉盘”,“桂华流瓦”,“愿为南流景,驰光见我君”,这普遍的无极的哀愁,的确是从古至今,随着月光温柔地照向每一个曾望向它的人身上了。